No pesan los últimos trescientos sesenta y cinco días, sobre todo porque empezaron con una sesión de yoga y cachorros: mi versión del cielo. La perrita dormida debajo del mesón me hizo secar los ojos; la cargué, la acaricié, la apapaché, me la quise llevar y no pude.

Luego me deslumbró la novedad. Un campo, un oficio, un grupo de personas. De golpe llegaron las condiciones no pactadas y migré de la pasión al tedio. Cruzar la puerta de vidrio se convirtió en la bocanada de aire antes de entrar al agua. Sí, sigo sumergiéndome, pero aprendí a hacerlo con suministro de oxígeno.

Caminé alrededor de los molinos de viento y un acueducto del Imperio Romano. Respiré las calles de la ciudad de las librerías. Compré mi primer libro de Dubravka Ugrešić. No compré un festón amarillo para el apartamento y sigo arrepentida. Tampoco documenté el desamor de volver y sentir que ya no recuerdo las rutinas.

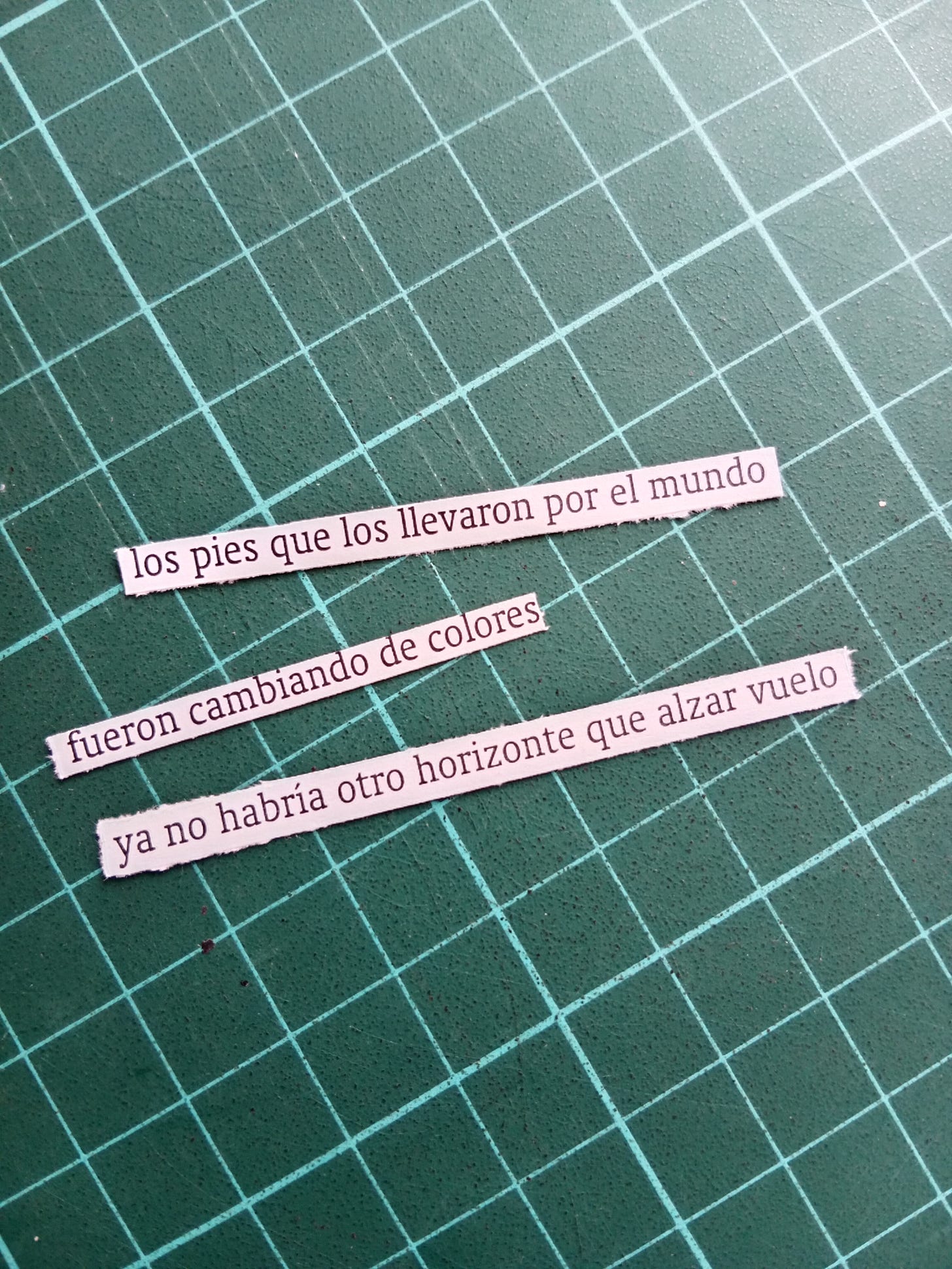

Recorté, acumulé retazos, llené libretas y hablé de casi todo lo que no he querido hablar. Me amisté con el descafeinado. Probé tortas y ponqués. Le introduje las verduras al desayuno. Evité lavar la loza los viernes en la noche. Fui a una única fiesta, pero bailé en el centro de la pista.

Me mudé. Puse una mesa color lulo en el balcón. Inauguré la pared que me ve escribir con devoción antes del amanecer. Celebré cinco años de hacer equipo con el papá pingüino. Imaginé el cuento de una ilustración, gasté todas las metáforas del mar, hice de las ballenas un oráculo.

Cumplí treinta y tres. La leyenda numerológica augura un tiempo de filantropía, iluminación y unión de reinos: arriba-abajo, afuera-adentro, blanco-negro. ¡Vaya fortuna!

Que no me falle la filosofía del buen sol en mi dije plateado.

Que nunca se me olvide la parte rápida de la mejor canción de Shakira: "mi desliz, mi país feliz, mi primavera, mi escalera al cielo".

Cada año se habita mejor esta piel generosa.